End-of-Pipe-Prüfung 2

Als Statistikprogramme das Denken ersetzten

Der Einstieg in die Statistik ist schwer. Programme wie SPSS oder Stata machen ihn leichter: ein paar Klicks, und schon erscheint eine Flut von Zahlen, verpackt in Tabellen samt Prozentangaben mit zwei Dezimalstellen. Doch die Ergebnisse täuschen und wenn Diagramme noch so verführerisch aussehen. Ohne saubere Vorarbeit – das Bereinigen der Rohdaten – führen sie in die Irre.

Ab den 1990er Jahren schwemmten solche Zahlenberge die Abschlussarbeiten. Dozenten hatten bald genug davon. Tabellen wanderten in den Anhang oder verschwanden ganz.

Von Tabellenbergen zur Kernbotschaft

Worauf es wirklich ankam, war klar: Welche Muster lassen sich erkennen? Was ist der Kern der Aussage? Welche Schlüsse darf man ziehen – und welche nicht? Solange man die Bedeutung der Zahlen verstand, brauchte niemand die Befehle oder Zwischenschritte der Erzeugung zu sehen.

Bis Herbst 2022 funktionierte das.

Die KI-Epoche: glänzende Outputs, verborgene Prozesse

Mit der KI hat sich das geändert. Heute bestehen Dozenten auf der Darstellung jedes einzelnen Befehls, jeder Protokollzeile. Sie wollen nachvollziehen, wie Ergebnisse entstehen. Und zu Recht: Überprüfbarkeit ist Grundbedingung wissenschaftlicher Qualität.

Überprüfbarkeit durch Dokumentation ist die Basis wissenschaftlicher Gütekriterien in der quantitativen Forschung (man denke nur an die drei quantitativen Säulenheiligen Objektivität, Validität und Repräsentativität). Im Idealfall wird daher von allem Anfang an ein Forschungsprotokoll geführt. Endlich – es war von Puristen schon lange gefordert worden.

Doch wir stehen vor dem allgemeinen KI-Problem:Ddie KI gehorcht jedem Prompt wie „Führe lineare Regression durch“, „zeige Trends“, „visualisiere Beziehungen“. Die Maschine liefert – schnell, glänzend, aber nicht immer korrekt. Überdies bleibt undurchsichtig bleibt, wie sie zu ihren Zahlen kommt.

Noch problematischer ist: Weiß der oder die Anwenderin, was geschehen ist, kann sie oder er deshalb die Ergebnisse verstehen und interpretieren? Es ist ja so viel mehr zu beachten: Zusätzlich zum (formalen) statistischen Verständnis der Daten braucht man ein Wissen, wie die Daten überhaupt entstanden sind, wie der (reale) Kontext war, welche Vorannahmen hineingeflossen sind oder auch nicht.

Die verzweifelte Rückkehr zum Protokoll – ein ungeeigneter Mini-Schritt

Also greifen Hochschulen zu einem alten Mittel: Sie fordern die Dokumentation jedes Schritts zurück. Doch das ist ein hilfloser und rein formaler Rettungsversuch. Denn Studierende können mit Hilfe der KI Outputs produzieren, ohne je selbst verstanden zu haben, was die Daten bedeuten.

Das Einfordern von Protokollen ist Symptombekämpfung. Die eigentliche Aufgabe lautet: Radikaler Umbau der Studien. Gefordert ist eine neue (eigentlich alte!) Kultur des Lernens– weg vom Zahlenproduzieren, hin zum wirklichen Denken. Eine grundsätzliche Abkehr von der Weise, wie Hochschulen in den letzten zwei Generationen betrieben wurden, ist unvermeidbar.

4. Oktober 2025

Die End-of-Pipe-Prüfung 1

Von der Verteidigung zur Prüfung

Die Defensio war einmal die Verteidigung einer Masterarbeit oder Dissertation. An vielen Fachhochschulen und Universitäten ist sie heute eine Prüfung geworden. Oft ähnelt sie einem Rigorosum: Die Kommission liest mitten aus der Arbeit einen Satz vor und verlangt eine Erklärung – Wort für Wort.

Natürlich soll und muss der Kandidat seine Arbeit kennen. Doch wenn die Prüfungskommission Detailfragen stellt wie bei einem Gedichtaufsagen, erinnert das an die 1950er Jahre gymnasialer Unterstufen und einem Deklamieren von Schillers Glocke. Akademische Debatten verlaufen anders.

Früher: Diskussion auf Augenhöhe

Die Defensio war ursprünglich eine Disputation, so wie sie in Deutschland derzeit noch heißt. Nämlich, ein Gespräch über Theorien, Methoden und Argumenten. Im Mittelpunkt stand nicht die Arbeit allein, sondern die Person. Hat sie das Forschen verstanden? Kann sie logisch argumentieren? Kritisch reflektieren?

So sollte die Defensio (oder Disputatio) zeigen: Dieser Mensch hat gelernt, rational und logisch wie ein Forscher zu denken. Ganz zu schweigen davon, dass er zum gewählten Thema nun eine Expertise aufweist.

Heute: Satzklauberei statt Forschergeist

Das hat sich verändert. Heute entscheidet oft das Klein-Klein. Einzelne Sätze werden geprüft, selten der rote Faden der Forschung – viel Zeit bleibt ja im vorgegebenen Rahmen nicht mehr übrig. Damit geht der Kern der höheren Bildung verloren: die Fähigkeit zum systematischen Denken.

Der Elefant im Raum: Künstliche Intelligenz

Warum dieser Wandel? Der Elefant im Raum heißt KI. Hochschulen sehen sich mit massenhaft KI-generierten Arbeiten konfrontiert. Nach Schock und jahrelanger Ratlosigkeit greifen sie zu rigorosen Abwehrmaßnahmen. Doch statt Studierende vorab im Umgang mit KI auszubilden, setzen sie auf Kontrolle am Ende: Prüfungen, die vermeintlich „echte“ Forschung von maschinellen Texten unterscheiden sollen.

End-of-Pipe-Strategie statt echter Lösung

Das ist eine End-of-Pipe-Strategie. Während des langen Studiums werden KI-gestützte Abkürzungen oft mit einem Augenzwinkern hingenommen. Am Ende jedoch wird streng geprüft. Doch da ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. Eine halbe Stunde Satzklauberei ersetzt kein echtes Verständnis von Forschung und kein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Einsatz von KI.

Wenn Hochschulen die Qualität wissenschaftlicher Arbeit sichern wollen, müssten sie früher ansetzen: bei der Ausbildung im Denken, im Forschen – und im klugen Umgang mit KI. Und eine solche angepasste Vorgehens- und Lehrweise sollten die Hochschulen rasch umsetzen, sonst ist der Zug für viele studentische Jahrgänge abgefahren.

27. September 2025

Dritte Phase: Wissenschaft und Verwertung

KI schreibt mit, aber was bleibt von der Wissenschaft, was wird aus der Verwertung einer wissenschaftlichen Arbeit? Worin liegt der Nutzen der erarbeiteten Ergebnisse? In Technik, Wirtschaft und Sozialwissenschaft entscheidet oft allein die Anwendung. Es geht um den Transfer in die Praxis: Schlüsse werden gezogen, Ideen umgesetzt und in die Welt integriert..

Insofern ist wissenschaftliche Forschung wertbezogen. Also aus Sicht der Verwertung eben tendenziell nicht neutral. Was „rückwirkend“ bereits in die Begründungsphase zu bevorzugten Lösungen und damit Verzerrungen (Bias) führen kann. Was die Ergebnisse verfälscht.

Selbstzweck, Nutzen oder Schaden?

In der Wissenschaftstheorie ist Nützlichkeit oder Verwertung umstritten. Idealistische Wissenschafter lehnen den Begriff Verwertung ab: Wissenschaft ist um ihrer selbst willen da. Nur das Epistemische (die Erkenntnis) zählt. Das dürfte zu kurz greifen. Denn die KI gräbt derzeit das Leben um. Zahlreiche Artikel zu Technikfolgen der KI werden veröffentlicht. Die Auswirkungen sind nicht überblickbar. Die Anzeichen stehen auf Sonne und Sturm gleichzeitig.

Abschlussarbeit: mehr als ein Titel

In der höheren Bildung heißt das konkret: Eine Abschlussarbeit wird verwertet, indem die Hochschule den Titel verleiht. Das führte in der Regel zu Vorteilen im Berufsleben. Denn Unternehmen und Organisationen gehen davon aus, dass jahrelang Disziplin und Durchhaltevermögen nötig gewesen war, um das zu erreichen.

Wer forscht, muss systematisch und rational vorgehen. Das schult das Denken des diplomierten Akademikers. Häufig wird übersehen, wenn es nach dem Erhalt des Masters oder des Doktors heißt: Nie mehr wieder werde ich so was tun! Nie wieder eine Masterarbeit verfassen – sie war eine Riesenplackerei und ein Verlaufen in Sackgassen.

KI: Mogeln oder Meisterschaft?

Und genau hier verändert KI alles. Ob die Hochschulen darauf vorbereitet sind oder nicht, die KI ist da und wird von fast allen genutzt. Mit KI in der Begründungsphase mogeln heißt: Kein Lernen, kein Meister. Das Lernen von logischen Abläufen, das Verstehen und Interpretieren von Daten samt Erkennen der Aussagegrenzen hat nicht stattgefunden. Der Titel Master wird zum leeren Diplom.

Ganz anders jene Diplomanden oder Promovenden, welche die KI als mächtiges Werkzeug nutzen, um noch gehaltvollere Ergebnisse zuliefern. Daraus folgt ein doppelter Nutzen: Sowohl beim Diplomierten als auch in der Veröffentlichung der Ergebnisse führt ein gekonntes Nutzen der KI zu besseren Resultaten. Der Titel Master belegt nun eine Meisterschaft in Denk- und Handlungsprozessen. Ein Gewinn.

Fazit

Hochschulen müssen daher entscheiden: Prüfen sie die Denkarbeit oder nur den KI-Output?“

2. September 2025

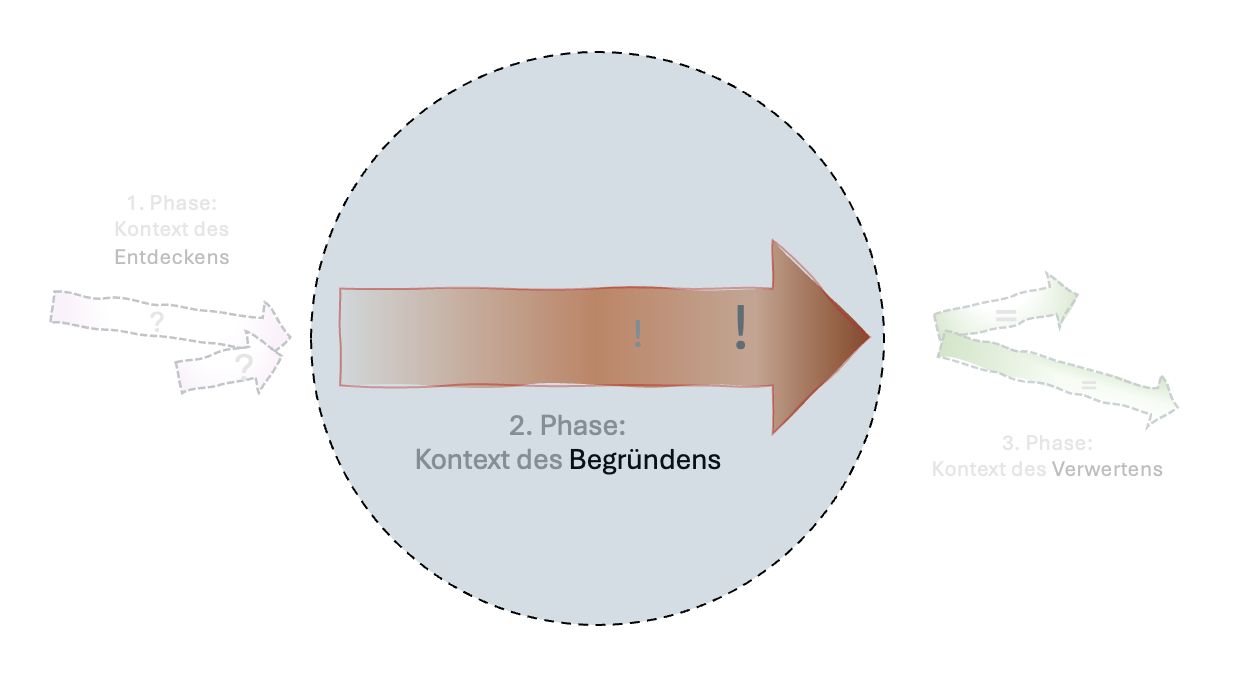

Zweite Phase: Der Kontext der Begründung

Diese Phase umfasst das Herzstück wissenschaftlicher Praxis: das Erstellen eines durchdachten Forschungsdesigns, die gezielte Datenerhebung, analytische Auswertung und schließlich die argumentative Absicherung der Ergebnisse.

Hier wird geprüft, ob die Annahmen des Entdeckungszusammenhangs haltbar sind. Die Ziele dieser Phase des Erklärens von Phänomenen (bzw. dem Begründung von Annahmen, Hypothesen oder Theorien) sind Objektivität, Wiederholbarkeit, Nachvollziehbarkeit unf argumentative Absicherung. Jeder Schritt muss transparent und überprüfbar sein. Genau hier zeigt sich, ob Forschen mehr ist als das Nachahmen fertiger Vorgaben und Antworten, nämlich ein kreativer und reflektierter Prozess.

Der Begründungszusammenhang: Methodisches Arbeiten unter der Lupe

KI im Einsatz – Helfer oder Hindernis?

Künstliche Intelligenz kann diese Phase unterstützen. In naturwissenschaftlichen Disziplinen leisten spezialisierte Tools Hilfe bei Datenauswertung und Simulation. In den Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften bieten KI-Anwendungen Unterstützung bei Literaturrecherche, Strukturierung, Argumentations- und Datenanalyse oder Textüberarbeitung.

Doch die Vielfalt der Tools darf nicht darüber hinwegtäuschen: KI ersetzt nicht das methodische Verständnis. Wer Forschung betreibt, muss wissen, warum ein bestimmter Weg gewählt wurde, welche Vor- und Nachteile dieser hat, wie er sich auf die Ergebnisse auswirken kann etc. Zu simpel wäre es, eine Methode wählen, nur weil der befragte KI-Bot das vorschlägt. Dafür braucht man kein Studium. Erworbene Abschlüsse degenerieren in der Folge zu leeren Hülsen.

Wenn der Mensch außen vor bleibt

Immer häufiger zeigt sich ein bedenkliches Muster: Studierende geben ihre Frage einer KI und übernehmen die Antwort unreflektiert. Was verloren geht, ist der Kern des wissenschaftlichen Arbeitens: der selbst gesteuerte Erkenntnisweg, die systematische Überprüfung, die methodische Kontrolle.

Noch gravierender: Die Rechenschritte vieler KI-Tools sind nicht einsehbar. Ihre Logik bleibt verborgen, was wiederum einen Widerspruch zum Prinzip der Nachvollziehbarkeit in der Forschung darstellt. Die sogenannte „Black Box“ einer KI ist eben das Gegenteil von Transparenz.

Kritisch denken und KI kontrolliert einbauen, statt blind zu vertrauen

Ein sinnvoller Einsatz von KI ist möglich, wenn Forschende ihre Perspektive selbst einbringen. Die Forschungsfrage, die Auswahl der Methode, die Interpretation von Daten: All das bleibt menschliche Aufgabe. KI kann dabei unterstützen, aber nicht führen.

Forschung mit KI kann sogar besser werden, wenn der Mensch aktiv bleibt. Wenn er korrigiert, hinterfragt, eigene Gedanken ergänzt und Schlussfolgerungen neu formuliert. Dann zeigt sich nicht nur methodische Reife, sondern auch eine akademische Identität, die über bloße Tool-Nutzung hinausgeht.

Ein Einsatz von KI beginnt daher damit, die eigene Forschungsperspektive klar zu formulieren und bewusst einzubringen. Fachspezifische Einsichten sollten nicht nur übernommen, sondern aktiv ergänzt werden. Texte, ob in kleinen Passagen oder größeren Abschnitten, sollten vom Menschen überarbeitet und eigenständig weiterentwickelt werden. So wird wissenschaftliches Denken sichtbar (und gleichzeitig an der Uni erlernt).

Entscheidend ist ein kritischer, reflektierter Umgang mit den Vorschlägen der KI. Auf diese Weise kann Forschung trotz oder gerade wegen KI ein höheres Niveau in der Begründung und Erklärung von Phänomenen erreichen.

6. August 2025

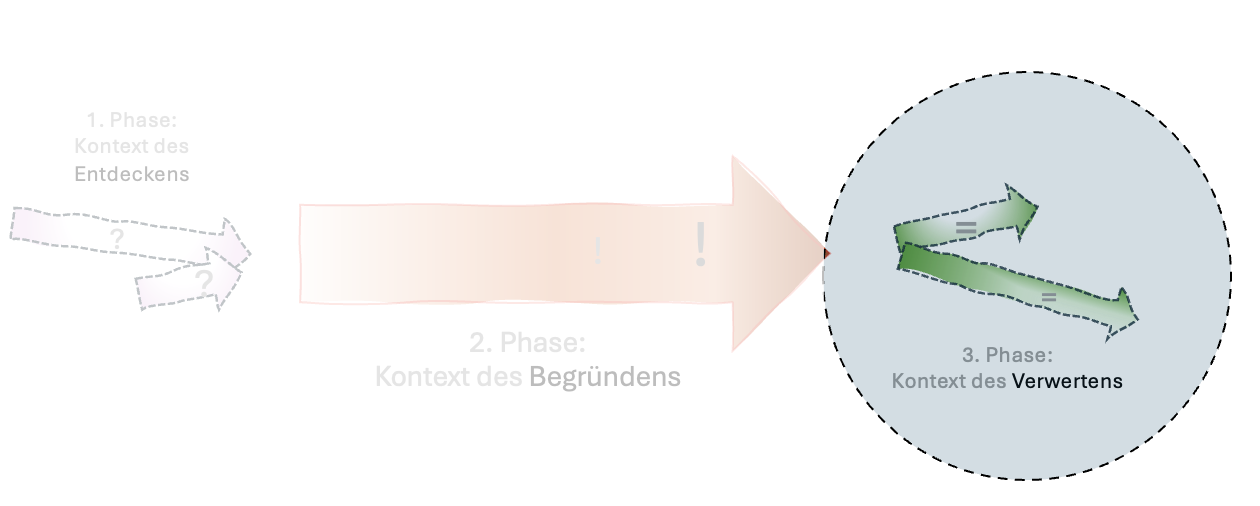

Wie Forschung funktioniert: das Drei-Phasen-Modell

Prozesse der Forschung können in drei Phasen eingeteilt werden:

- Kontext des Entdeckens:

wie entstehen Forschungsfragen und erste Hypothesen? - Kontext des Begründens:

Wie werden Behauptungen belegt? - Kontext des Verwertens:

Wie fließt das neue Wissen in die Praxis ein?

Dieses Denkmodell lässt sich nicht nur auf die Wissenschaft anwenden, sondern auch auf viele Bereiche des Lebens: auf Lernen, auf Innovation, auf strategisches Handeln. Und spätestens seit 2022 mischt ein neuer Akteur in all diesen Bereichen mit: Künstliche Intelligenz.

Erste Phase: der Kontext der Entdeckung

Entdecken heißt, Fragen stellen, wo noch keine sind

Die erste Phase der Forschung ist die offenste und gleichzeitig die unsicherste. Wer entdeckt, weiß oft noch nicht, wonach er sucht. Es geht darum, das eigentlich Ungeklärte zu erkennen. Hypothesen entstehen nicht durch Regeln, sondern durch Intuition, durch Analogien, durch überraschende Beobachtungen im Alltag.

In dieser Phase dominiert der Mensch. Kreativität, Neugier, Querdenken: das sind Fähigkeiten, die sich (vermutlich noch lange) nicht programmieren lassen.

Warum der Mensch im Entdecken der KI (noch) überlegen ist

KI kann bei der Recherche helfen, Texte schreiben, Daten durchkämmen. Doch sie blickt in die Vergangenheit. Sie kennt Muster, die schon da sind. Was ihr fehlt, ist das Gespür für das Neue, das Unbekannte, die Lücke im Jetzt. Deshalb ist der Mensch der KI beim Entdecken überlegen. In der ersten Phase des Forschungsprozesses jedoch zählt der biologische Mensch in der analogen Welt.

Doch ausgerechnet an den Hochschulen hat das Entdecken kaum mehr Platz. Dies gilt vor allem für verschulte Basisstudien. Themen sind vorgegeben, Lösungen werden erwartet. Studierende bearbeiten Aufgaben, die längst definiert sind – statt Fragen zu stellen, die noch wenige, vielleicht sogar keiner gestellt hat.

Dabei liegt gerade in dieser Anfangsphase – mit Ausnahme vielleicht der Grundlagenforschung – die eigentliche Relevanz: Wer das Problem präzise erkennt, denkt schon die Anwendung mit. Doch das erleben viele Studierende erst spät, aus Sicht des Motiviertseins und Lernens zu spät.

10. Juli 2025